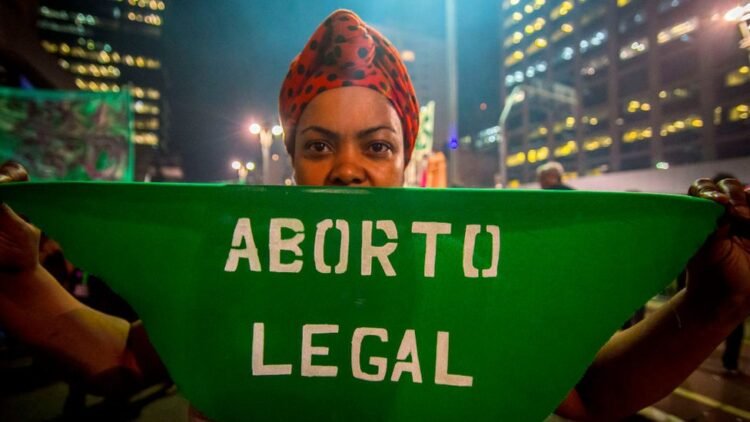

Au Brésil, l’avortement est légal dans des cas très limités : danger pour la vie de la femme, anencéphalie du fœtus, ou grossesse résultant d’un viol. Pourtant, l’accès effectif à ce droit reste largement compromis.

Les victimes d’agression sexuelle doivent souvent surmonter de nombreux obstacles : exigence injustifiée de dépôt de plainte, refus de professionnels de santé pour raisons personnelles, ou encore éloignement des services spécialisés. Dans un pays où les violences sexuelles touchent des milliers de femmes chaque année, ces barrières peuvent être fatales.

Dans un rapport de 2023, l’ONG Human Rights Watch alertait :

« De nombreuses femmes enceintes à la suite d’un viol sont confrontées à des humiliations, des refus de soins et à une absence de prise en charge adéquate. L’État brésilien faillit à son obligation de garantir un accès sûr et légal à l’avortement dans les cas permis par la loi. »

L’histoire d’une jeune femme contrainte de recourir à une interruption clandestine, « terrifiée de mourir », révèle les conséquences tragiques de ces entraves. Au lieu d’un accompagnement médical et psychologique, elle a été abandonnée à elle-même.

Tant que les droits reproductifs resteront ainsi fragilisés par des résistances idéologiques et des carences structurelles, les victimes de violences sexuelles continueront d’être doublement punies.

La rédaction

📲 Ne ratez rien avec Potomitanm

Recevez directement nos dernières nouvelles sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.

🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp Potomitanm